Entre, dans, derrière, sous, sur… de Gilles Barbier

Tu ne veux pas ouvrir un peu la fenêtre ? – Non, il pleut, ne vois-tu pas ?

Cette vitre derrière laquelle s’écoule la pluie, est fermée ; loin de la traditionnelle « fenêtre ouverte sur le monde » classique, transparente, frontale. Chez Gilles Barbier il n’y a pas de « fenêtre ouverte sur le monde » – métaphore allouée à la peinture depuis qu’Alberti a oublié de refermer la sienne ; il y a une lucarne dans un cosmos aussi singulier qu’infini, une pensée qui – comme un massif accidenté redessine l’horizon – conduit à un système aussi formidable que généreux pour ré-enchanter le monde.

Pas de toile derrière la vitre, pas d’huile derrière les gouttelettes d’eau, ni de pinceau derrière le paysage qu’on devine. Un mélange de Posca, de gouache et d’aérosol pour l’image d’une vitre derrière laquelle la pluie paraît si vraie et les gouttes comme arrêtées dans leur course par le déclic de l’appareil photographique. C’est cet « impeccable » de Gilles Barbier : « comme je ne sais pas pourquoi je le fais, il faut que ce soit impeccablement fait », ou plutôt impeccablement refait, c’est-à-dire faux. Les techniques importées de l’illustration que Gilles Barbier exploite en profondeur depuis plus de vingt ans, ont établi une solide approche de l’image. Une image sur une surface forme en général un tout, ce tout qu’on appelle « peinture ». Or cette approche n’est qu’une partie de tout un système, celui de Barbier qui propose un art contre la déprime qui va bien au-delà de la peinture. La « peinture » chez Gilles Barbier c’est à la fois un mot sur le bout de la langue, une idée derrière la tête, un clair-obscur entre deux éclaircies. La pensée explose : elle est cette matière à trous desquels échappent des entrelacs de câbles, de tunnels, d’idées allant dessous-dessus, au-delà de la surface du visible pour rêver encore, encore un peu. La peinture « c’est comme éplucher un oignon, c’est long, ça fait pleurer ». Ce système par couche, cette peinture sophistiquée, n’existe pas chez Gilles Barbier. En ces semaines sans début ni fin où tous les jours ressemblent au dimanche (qui a d’ailleurs une résonance particulière dans l’approche de Gilles Barbier du travail artistique), je pense de plus en plus que son oeuvre est davantage comme une orange qu’on dépouille de son écorce, qu’on pèle à vif pour en extraire le jus qui se met à couler Entre, dans, derrière, sous, sur… nom de la dernière série d’oeuvres de Gilles Barbier.

Commençons par regarder Derrière la vitre (la pluie) : on ne voit pas grand chose à part quelques gouttes de pluie, un paysage qu’on devine. Ça dégouline. Mais où ? Derrière, naturellement. Derrière est une préposition, du latin praepositio : prae – « avant, devant » ; et positio, « position ». C’est un mot-outil servant à lier syntaxiquement un mot à celui qui le précède, dans une relation de subordination. La préposition appartient à la classe grammaticale des adpositions – on la reconnaît à « sa place devant un mot à sens lexical ». La position, c’est important, explique Gilles Barbier dans un écrit intitulé ainsi, où il avoue qu’écrire sur l’art n’est pas son affaire. A la lecture de ce texte, je ne sais finalement où me placer pour au mieux écrire, non pas sur, mais autour de cette vitre derrière laquelle se trouve la pluie. Dois-je me placer derrière comme la préposition afin de mieux appréhender le lexique, unité porteuse de sens ? Ou plutôt devant, pour mieux ressentir cette pluie qui marque la surface lisse du verre ? Gilles Barbier réalise une douzaine de dessins dont les titres commencent par des prépositions. Entre, dans, derrière, sous, sur – s’impose naturellement à l’artiste. Ces prépositions laissent penser l’art (et le monde ?) dans tous les sens.

Entre, dans, derrière, sous, sur, parce que tout est question de regard, de nuances et de ce corps qui vit à côté de toutes les choses du quotidien. Un quotidien qui se transforme constamment, comme la pluie derrière la vitre – raison pour laquelle finalement mieux vaut deux versions qu’une seule, non ? Comme les dessins de sable (traditionnels du Vanuatu d’où l’artiste est originaire) qui le fascinent depuis toujours, ces dessins qui prennent forme à mesure qu’une histoire est racontée, une écriture qui se lit dans toutes les directions. Entre, dans, derrière, sous, sur : déplacements de Gilles Barbier autour du motif enfoui dans un système complexe, au croisement des dessins de sable, des galeries creusées par les scolytes et les vers, de l’infini chaîne moléculaire et bien d’autres.

C’est peut-être ainsi que je devrais écrire ce texte finalement, non pas selon une démarche qui avance, droite et régulière, comme un moteur sur une voie d’insertion ; mais comme une vague qui malaxe tout dans un flux continu, un maelström.

Et voilà que Sur la mer (les naufrages) : un fluide noir et épais s’écoule sur la mer, la vie des naufragés assombrit la surface de l’eau, tel un cauchemar qui envahit l’esprit la nuit tombée ; une masse difforme et sombre dessine l’existence instable et éphémère d’îles peut-être disparues sous la dualité bleue de ciel et de mer qui chamboule la face de la terre ; un réseau parce que c’est de cela dont il est question après tout (ce système sans extrémités ni centre pour le guider, ce système de connexion aux multiples ramifications, sorte de chemins menant partout / nulle part ailleurs).

Gilles Barbier est préoccupé par l’aspect lisse de la couche laissée par le réel à la surface du monde. Alors il décide de l’écorcher, la trouer – comme cette orange qui, une fois épluchée, dévoile le réseau dense et complexe de la pulpe, concentré dans chaque quartier, qui explose soudain sous la pression du presse agrumes. Cette orange qui a été vue et revue par les artistes depuis des siècles : reproduite derrière quelques pommes, entre les plis blancs de la nappe de Paul Cézanne, tenue par un garçon qui devient cet enfant à l’orange que Van Gogh peint l’année de sa mort, ou bien mise à nu sur une table de cuisine sous l’objectif cru d’Araki… Sauf que chez Gilles Barbier il n’y a pas d’orange, mais une banane – récurrente. C’est l’esprit de la glisse, cet effet de surprise qui vous prend par dessous (voire par derrière), capable de vous renverser en l’espace d’un instant, bouleverser les pensées, rapprocher les contraires, et permettre d’observer le monde vu d’en bas. Quoiqu’il en soit, l’arrière-plan sexuel flotte Entre, dans, derrière, sous, sur – les dernières oeuvres de Gilles Barbier.

Et voilà que Dans le ciel (un cavalier solitaire) chevauche une banane, et dresse un phylactère qui traverse le ciel orageux dans un flot de composés chimiques, organiques, gaz incolores et autres formules synthétisées et imprononçables. Du dipalmitoylphosphatidylcholine et bien d’autres s’étalent noir sur blanc dans un entrelacs de lettres, parfois inversées, rappelant l’écriture, savante quoiqu’espiègle, de Léonard de Vinci, cette sempiternelle écriture en miroir qui captive le regard, titille l’esprit. Gilles Barbier serait lui aussi un ambidextre qui, qu’importe le sens du vent dans un ciel tempétueux, déroule ce phylactère, cette banderole des peintures médiévales, cette bulle des bandes dessinées. Ce phylactère que l’on imagine dépasser du cadre noir de l’image semble d’une existence sans fin. C’est un motif qui revient, un de « mes bégaiements cycliques » explique l’artiste. Il revient comme ce dessin de sable, image qui se déroule naturellement au rythme des mots, du souffle – porte-parole d’histoires lointaines. Parce que c’est grâce aux mots cachés derrière la pensée artistique que surgit la cosa mentale (de Léonard de Vinci), ce dessein qui éclate enfin et perd son -e en chemin. Du dessein au dessin, une dépossession. Faire une image c’est s’en déposséder affirme Gilles Barbier qui aime l’idée d’une « corbeille mentale » prête à réceptionner le flot intarissable d’idées qui se glisse dans ses images.

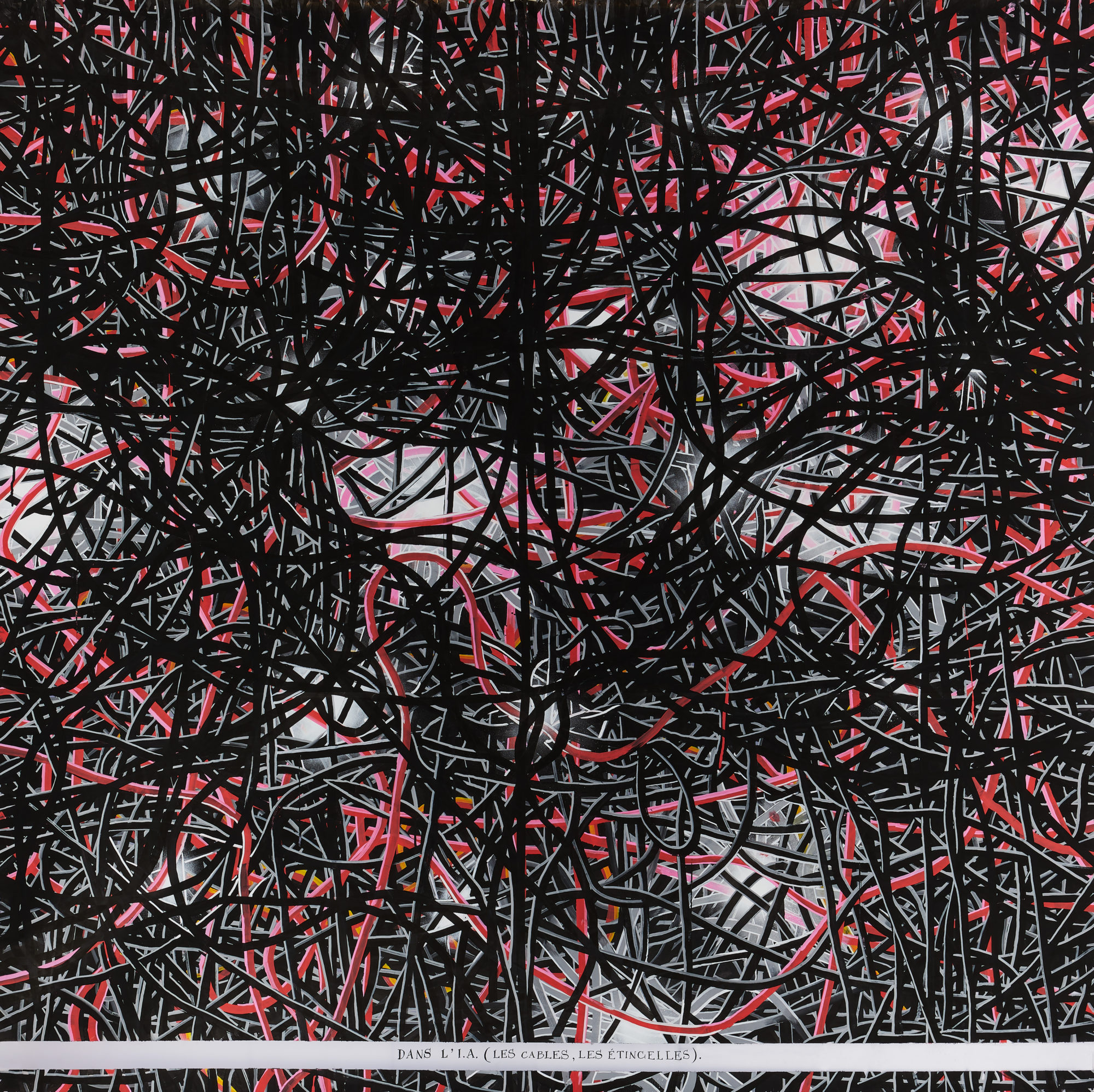

Comme une orange à jus qui gicle, éclabousse et ruisselle au contact du presse agrumes, l’art de Gilles Barbier est une substance qui émerge de ses dites « machines à produire » qui débordent de générosité et mettent en mouvement la pensée, matière sans limites – libératrice. Un peu à l’image des câbles entremêlés derrière lesquels des étincelles – métaphore d’une idée soudaine qui surgit hic-nunc, dessous-dessus, devant-derrière. Ces câbles sont ceux de l’intelligence artificielle, l’I.A. qui envahit (étouffe ?) le monde et imite le réseau inimaginable et complexe des neurones et les connexions presque infinies du cerveau humain. Cet entrecroisement par lequel on imagine les informations circuler d’un bout à l’autre de cette boite noire, évoque les tunnels imaginés par l’artiste depuis toujours, assez longs et ingénieux pour passer d’un bout à l’autre du monde (Sous la terre (l’humus)), d’un bout à l’autre de sa boîte à rêves. Les câbles agissent comme des agents de communication, qui sous la matière grise du cortex, relient les neurones d’une zone à l’autre du cerveau. Chez Gilles Barbier, chaque décision dessine une bifurcation, celle qui constitue le « ET » de Barbier et non le « OU ». C’est ainsi que le monde est marqué par un tout est possible et des énoncés, techniques et points de vue qui se multiplient. Pour cette raison, il n’y a pas une ni deux versions de l’intérieur de I.A., de ces câbles et étincelles, mais trois ; comme Derrière la vitre (la pluie), une fois ne suffit pas.

Finalement ce qui relie les grandes compositions de Gilles Barbier c’est peut-être bien l’idée de réseau, de sous la terre, de dans la tête, d’entre ciel et mer, de derrière les souvenirs : le papier devient la surface d’expression d’une exploration sous la surface du visible, sous la peau des choses. Il ne reste plus que le motif qui perd de sa figuration et libère le geste, comme les dessins de sable encore une fois : le message se mêle au dessin dans des compositions complexes faites du bout du doigt qui ne quitte jamais le sol et ne repasse jamais sur la même ligne. Cette tradition de l’archipel forme un mélange fascinant de paroles, de gestes et d’inscriptions à plusieurs niveaux de significations. « La page est ma plage » dit-il souvent. On revient à l’importance de la langue qui – comme Entre les plis (les souvenirs) – s’est glissée dans toutes les strates de l’oeuvre de Gilles Barbier : de l’utilisation classique des mots qui deviennent titre, que l’artiste ne manque pas d’inscrire lettre par lettre sur une bande blanche sur et dans l’image, comme une lampe venue éclairer une zone d’ombre ; de l’évocation de la peinture médiévale et de ces phylactères, petites banderoles portant une inscription ; de la volonté donc de tisser la langue. Gilles Barbier tisse l’essence et les sens des images dépossédées, extraites de la nature humaine, de la vie, de ses replis les plus intimes de la mémoire jusque dans ses dérives les plus programmatiques (des algorithmes Google à l’intelligence artificielle). La série Entre, dans, derrière, sous, sur, inspirée d’images glanées sur internet, de notre quotidien fait d’écrans a quelque chose d’abstrait que la langue vient trouer, comme pour y injecter un sens.

Pourtant, il arrive parfois que malgré les titres qui se logent dans un coin de l’esprit de l’artiste l’image ne vienne pas, impossible de s’en déposséder. Gilles Barbier s’est arrêté Sur la vague (les accélérations), comme un mot laissé sur le bout de la langue. Serions-nous face à une image qui n’existe pas ? peut-être parce qu’il n’y a jamais deux vagues pareilles, et que vouloir s’en déposséder serait se lancer dans une entreprise infinie comme le flux et le reflux du courant ; peut-être parce que la vague (la mer, l’océan) brasse toute la mémoire du monde, absorbe trop d’histoires ; peut-être parce que sous ce titre, Sur la vague (les accélérations), derrière ces mots, « se planque » une trop grande humanité ; peut-être aussi parce que finalement penser la vague, c’est être à la fois sur, dans, derrière, dessous, devant ; c’est être tiraillé dans toutes les directions, toutes les dimensions. Des accélérations face auxquelles on ne peut rien, cette puissance qui nous renverse en un instant, comme cette peau de banane, cet esprit de la glisse incontrôlé, incontrôlable, qui n’en finit jamais de penser le monde.

Agate Bortolussi

09/05/2020